看不見的手,能否拉動會展重啟?

會展供應鏈 ExpoSCM 創始人&CEO 吳菲

廣交會本屆將在線上舉辦,這個消息發布于4月7日晚上。當晚,“某火鍋市”一位行業主管領導發來一條私信:“菲菲你說的對啊,6月底前沒戲,不知道多少中小企業扛不過去!”。“會展哥們”微信群里70多位企業家也是各種擔憂,各種負面情緒……如何應對新冠肺炎對中小企業帶來的沖擊?企業如何自救?到底啥叫線上展會,會不會給實體展會整沒了?

在幾個群里交流了一晚上,我表達的核心意思是告知大家格局要大,會展經濟…會展經濟!為什么大家都只關注“會展”而忽略了“經濟”,正所謂空談誤國,實干興邦,各種想法現不現實?在形勢明朗的前提下是否還應該這么干?為什么這么干?盈利模式何來?盈虧是否平衡?一定要縱觀全局要學會深度思考才能自救,透過表象看本質,然后總結出解決方法,讓方法系統化可復用、形成方法論。

這兩年會展圈似乎多了一些學者和教授,我相信這和國家對會展的重點提法有很大的關系,會展專業在大學里實則是管理專業,這么多的學者進來相信一定會帶領大家加強管理提升績效,從經濟學和宏觀層面多為會展保駕護航。

從市場機制看

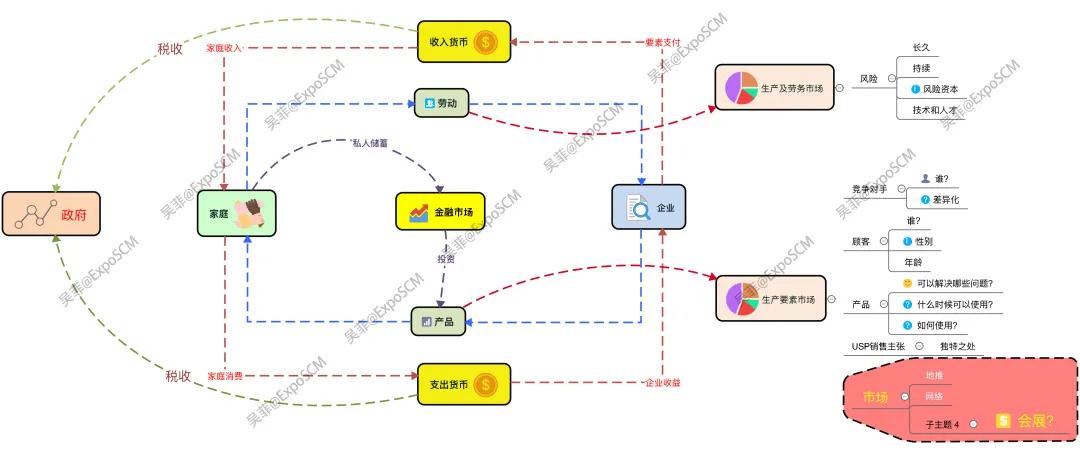

會展到底是什么?(看圖不多說,簡單做了一個會展市場經濟的基本運行機制)

來源 吳菲@ExpoSCM

展覽是經濟活動的一種,要符合經濟學和基本的商業邏輯,整個會展市場的經濟基本運行始于企業的市場經費,即市場經費中的一點點活動預算,鏈條斷了不可能轉動。正所謂“皮之不存,毛將焉附!”

“會展”豈能脫離“經濟”?經濟學能讓大家看到別人看不到的問題本質,更加獨立思考和自信,指導世界上每個人都不過是社會分工的一部分。我們每個人都是在為自己而工作。

從產業容量看

國際市場看,根據德國經濟展覽和博覽會委員會的統計,歐洲營收過1億歐元的展覽企業“拉大行距打印也就是一頁紙”,可謂屈指可數,遺憾的是沒有看到中國主辦單位的身影。從國內市場看,商務部2019年10月發布的《中國展覽業發展統計分析報告(2018)》顯示,全國展覽會營業收入達893億元,較上一年度增長2.4%。其中大型展覽年增長僅3‰,行業進入微增長時代。僅占到GDP的0.6‰。小于10000平米的展覽會占市場總量的43%,1-3萬平米的占38%,利潤分別為22%,28%,細算一下應該是不含稅毛利(面積*出攤率/9*招展報價*折扣率-成本……做過展的都會算)小型展覽會占據了81%的大比例,產業鏈下游的企業更是微乎其微、滄海一粟。

展覽業結構較為分散,是各個行業展覽活動匯聚而成。現階段中國展覽業仍面臨集中度高、區域發展不平衡,作為一個小于1000億的行業,明顯市場體積不足。行業協會辦展模式仍是中國展覽業主流,這一模式下變革難、效率低。產業小、中小主展企業都在盈虧平衡點上生存。產業小、企業微,政策春風自然很難吹到中小展覽企業的門前,自掃門前雪是“本分”。

從供需關系看

疫情全球蔓延,對我國經濟影響尚難以預料。投資、消費、出口是國民經濟的三架馬車,缺一不可,所以疫情之下任何一個國家和行業都不能獨善其身,唯有齊心協力才能戰勝疫情。

企業是社會經濟的造血細胞,企業沒有了何來經濟運行?絕大多數展覽產業鏈上的企業都處于停滯狀態,減薪裁員不可避免。隔離、失業和收入的減少會造成需求端的走弱、疫情已經造成了物流端的停擺和供應鏈不暢,任何商品生產只要有其中一環被卡住,整條生產線就會斷掉。新聞報道中說一些外貿出口的開始裁員鼓勵員工自謀生路,只要海外市場恢復不了。整個加工業和外貿企業還要過很長一段時間的苦日子。

從金融層面看

任何一個貨幣背后都有錨定物,美元和歐元后面的錨定物是國家信用,而人民幣的錨定物是我們3萬億的外匯儲備,是穩定人民幣匯率的重要基石。短期美元避風港的作用凸顯,全世界對于它需求不減反增,所以在美聯儲大放水的前提下匯率依然上升。

疫情之下國際金融市場股票、基金、石油、黃金等投資產品都在做空,持有美元仍然是避風港。加之各行各業的影響短期無法好轉,歐洲、美國等大公司大面積裁員,長期經濟下行已經是大概率事件。對于所有企業來說最需要的是融資渠道解決生存的問題,恢復生產才是他們的當務之急而不是市場宣傳(參展),現金流和持幣觀望將是期間大多數企業(會展行業的上游參展企業)的最佳選擇。

由于信用程度低、抗風險能力弱無抵押物,融資難將成為展覽企業普遍現象。即使找到了投資方,時間優先、金額優先、比例優先,每個創始人在融資的時候也要問一下自己:如果只選一個,你要哪個?

對于發展激進、攤子大、資產重、靠融資過日子的會展企業,且行且珍惜。

信息來源:會展通訊社 2020-04-14

京公網安備 11010102003915號

京公網安備 11010102003915號