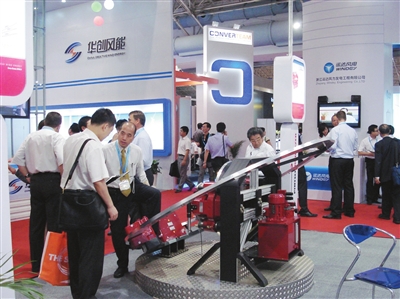

7月8日,第六屆亞洲風能大會暨國際風能設備展覽會在北京中國國際展覽中心開幕。在為期3天的展覽中,來自22個國家和地區的445家企業在25000平方米的展場內展示了各自最新的產品和科技。 自2003年創辦以來,亞洲風能大會暨國際風能設備展覽會一直專注于中國市場,歷經5年的發展,它已與歐洲、美國風電展并列為世界最大的風能專業展會。今年,在各專業展飽受金融危機影響而面臨招展不利的窘境時,亞洲風能大會的展出面積和參展企業數量分別比去年增長40%和50%,從這飛漲的數字中可以看出,當下,風電產業的“風光”與“熱度”的確無人能及。 激烈競爭將不可避免 中國機械工業企業管理協會理事長孫伯淮在參觀展覽時表示,到2020年,中國風能裝機容量將超過1億千瓦,屆時,風電將成為火電、水電以外的中國第三大電力來源,而中國也將成為全球風能開發第一大國。 面對如此炫目的數字,很難不讓人歡欣鼓舞。但也有不少專家學者提出了一些不同的看法。前不久,一篇題為《發得出送不出——我國三分之一風電裝機容量白白浪費》的文章就引起了廣泛關注。如今,在與亞洲風能大會同期召開的中國風電產業投融資論壇上,工業和信息化部裝備司司長張相木也對風電熱表示出了一定的擔憂。 張相木認為,我國風電裝備發展存在4個突出的問題:一是投資熱情持續高漲,我國風電機組制造企業從2004年的6家,快速發展到2008年的70多家,目前只有20家有成熟產品下線,其他大部分企業處于建設和產品使用階段;二是重復建設、引進的現象很嚴重;三是自主創新能力仍需加強,要開發出不同風廠的特色產品;四是風電標準和認證體系亟待加強,目前我國尚未建立一套健康、科學的制造、認證體系。 張相木說:“有人說,風電設備制造企業在還沒有充分享受春天的時候,就已感受到冬天的氣息。國際風電產業呈現出明顯的特征,那就是風電設備制造商向著一體化、國際化、大型化發展,兼并、重組頻頻發生,產業提升度不斷上升,全球競爭日益激烈,市場將進一步向資金雄厚、質量優良、服務到位的方向發展。因此,我國風電企業將面臨不可避免的激烈競爭。” 期待中產階層投資風能 “在動輒上億元的風電投資面前,目前國內還很少看到個人的投資,就是有也是微乎其微。”這是一位專門從事風電投資的項目總監告訴記者的。 但金風科技股份公司董事長武鋼卻認為,目前在風電的投資環節上應盡量多元化。現在市場看起來比較單一,基本都是大的投資商,希望今后有更多的個體加入進來。比如在歐洲,很多農場主只要他有錢后,就會幾家幾戶集合起來買幾臺風機。中國也有很多中產階層,希望政府能夠關注到這些人的力量。如果這些中產階層都能把錢拿出來投到可再生能源方面,這對于市場繁榮是很有利的。因為對一個產業來說,不同的客戶對產品的需求和要求是不一樣的。有一些個體介入,實際上對技術性能和服務的要求會更嚴格,這對整個產業的發展將帶來一定的促進。 對于風電發得出、送不出的問題,武鋼說:“現在國內電網主要問題就是裝了很多風電但是送不出去,這主要發生在內蒙,因為內蒙網和華北網不是一個網,結構上沒有聯系。但是我個人感覺通過政府協調,這個問題應該能夠很快得到解決。” 中丹兩國公司簽署合作協議 在本次展會上,由10家丹麥參展商共同組成的丹麥展團吸引了眾多參觀者的目光,這已經是丹麥第4次以整合的形式在亞洲風能大會上設立展館了。這種以多家企業聯合布展的形式既可以整體展示丹麥目前的風能技術水平,也可以單獨突出各家參展商的尖端產品。 在本次亞洲風能大會的開幕式上,中國許繼集團與丹麥米拓(MITA)公司簽署了戰略合作協議。許繼集團有限公司總裁李富生告訴記者,兩家企業將致力于技術領域內的合作,雙方的合作有助于許繼集團進一步提升技術研發實力。 丹麥外交部投資促進局中國及印度區總監告訴記者:“由于20世紀70年代中期出現的石油危機,對丹麥經濟造成了很大影響,丹麥政府決定建立新的發展戰略,那就是大力發展風能。1978年丹麥就擁有了世界首臺大型風力發電機,到1991年,首個海上風廠也已在丹麥開始運作了。” 丹麥外交部投資促進局中國及印度區總監表示,丹麥是現在世界上二氧化碳排放量比較少的國家。在過去30年中,中國經濟增長很快,但是中國的二氧化碳排放增長也很快。如果丹麥的經驗對中國有借鑒意義,那無疑對全球的環保事業也有很大的貢獻。

京公網安備 11010102003915號

京公網安備 11010102003915號